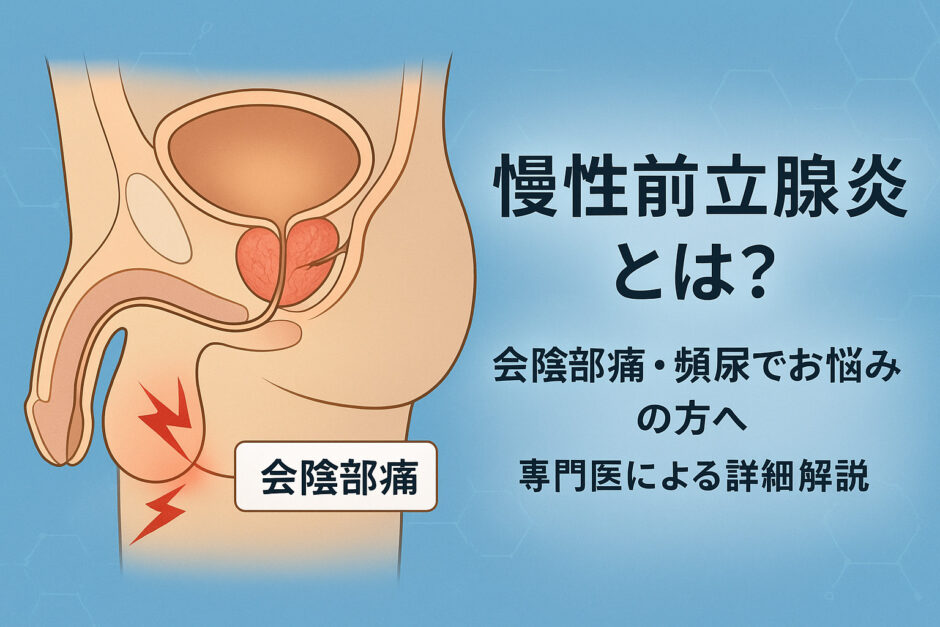

一日中デスクワークや運転をしていて、お尻の奥(会陰部)に不快感や下腹部の重さを感じたことはありませんか?排尿時の違和感や、なんとなく続く下半身の不調に悩まされている男性は少なくありません。これらの症状は、慢性前立腺炎という疾患が原因かもしれません。

慢性前立腺炎は、20代から50代の働き盛りの男性に多く見られる疾患で、前立腺の炎症が長期間続くことで様々な泌尿器症状や疼痛症状を引き起こします。男性泌尿器科診療に携わり、多くの患者さんを診察してきました。慢性前立腺炎は、適切な診断と治療によって症状が大きく改善する可能性があります。

本記事では、慢性前立腺炎の症状から診断、治療法まで、泌尿器科専門医の視点から詳しく解説いたします。

慢性前立腺炎の主な症状:会陰部の痛みから頻尿、射精痛まで

慢性前立腺炎の症状は多岐にわたり、患者様によって症状の程度や現れ方が大きく異なります。以下が主要な症状です。

疼痛症状

会陰部痛が最も特徴的な症状です。会陰部とは肛門と陰嚢の間の部分で、「座っているとお尻の奥が痛い」「自転車に乗ると痛む」といった訴えが多く聞かれます。この痛みは鈍痛から鋭い痛みまで様々で、長時間座位を続ける職業の方に特に強く現れる傾向があります。また、自転車やバイクなどサドルの圧迫によるリスクも指摘されています。

下腹部痛や鼠径部痛も頻繁に見られ、時には腰痛として感じられることもあります。これらの痛みは一日の中でも変動し、朝方に軽く、夕方から夜にかけて悪化することが多いのが特徴です。

排尿症状

頻尿は慢性前立腺炎の代表的な症状の一つです。特に日中の頻尿が目立ち、1時間に2-3回トイレに行くような状態が続きます。排尿後も膀胱に尿が残っている感覚(残尿感)や、尿の勢いが弱くなる(尿線細小)なども併発することがあります。

夜間頻尿も問題となることが多く、睡眠の質の低下から日常生活に大きな影響を与えます。

性機能への影響

射精時の痛みは、慢性前立腺炎患者の約30-40%に見られる症状です。射精後に会陰部や下腹部に鈍痛が生じ、数時間から一日程度続くことがあります。

また、勃起不全(ED)を併発する患者様も多く、これは炎症による血管への影響や、症状によるストレスが関与していると考えられています。性機能の問題は患者様のQOL(生活の質)に深刻な影響を与えるため、積極的な治療が必要です。

その他、精液に血が混じる血精液症も、慢性前立腺炎が影響している場合があります。

全身症状

慢性的な炎症により、倦怠感や集中力の低下を訴える患者様も多くいらっしゃいます。慢性的な痛みや頻尿による睡眠不足が、これらの全身症状を悪化させる悪循環を形成することがあります。

なぜ起こる?細菌性 vs 非細菌性(慢性骨盤痛症候群)の違い

NIH前立腺炎分類(NIH分類)とは

前立腺炎は、症状の現れ方や原因によっていくつかのタイプに分けられます。これを整理したのが、アメリカ国立衛生研究所(NIH)が提唱した NIH前立腺炎分類(NIH分類) です。この分類は国際的にも標準として広く用いられており、診断や治療方針を考えるうえで大切な基盤となっています。

NIH分類では、前立腺炎を4つのカテゴリーに分け、それぞれの特徴や診断のポイントが示されています。急性の感染症から慢性的な痛み症候群、さらには自覚症状がなくても炎症所見を示すタイプまで、幅広い病態をカバーしているのが特徴です。

カテゴリーI:急性細菌性前立腺炎

急激な発熱や悪寒、排尿痛・頻尿などの急性尿路感染症状を伴う、細菌感染による前立腺の炎症です。抗菌薬による治療が基本となります。

カテゴリーII:慢性細菌性前立腺炎

同じ細菌による再発性尿路感染症を繰り返す慢性の前立腺細菌感染です。排尿時の違和感や会陰部の不快感、射精時の痛みなどが続きます。

カテゴリーIII:慢性前立腺炎/慢性骨盤痛症候群(CP/CPPS)

細菌感染は確認されませんが、少なくとも過去6か月のうち3か月以上続く骨盤痛や排尿障害、性機能障害などを引き起こします。

- III A(炎症性CP/CPPS):前立腺分泌液(EPS)、前立腺マッサージ後尿(VB3)、または精液で白血球が増加している場合です。

- III B(非炎症性CP/CPPS):同検体で白血球増多を認めない場合です。

カテゴリーIV:無症候性炎症性前立腺炎

自覚症状はありませんが、前立腺生検や精液検査、PSA検査などの際に偶然炎症所見が確認されるタイプです。

このうち慢性前立腺炎は、カテゴリー II:慢性細菌性前立腺炎、カテゴリーⅢ:慢性前立腺炎/慢性骨盤痛症候群(CP/CPPS)

慢性細菌性前立腺炎(カテゴリー II)

細菌感染が原因となる慢性前立腺炎で、全体の約5-10%を占めます。大腸菌やエンテロコッカスなどの細菌が前立腺に感染し、慢性的な炎症を引き起こします。

前立腺液や尿の細菌培養検査で病原菌が検出されるため、診断は比較的明確です。抗菌薬による治療が有効ですが、前立腺への薬剤移行性の問題から、長期間の治療が必要となることが多いのが特徴です。

慢性前立腺炎/慢性骨盤痛症候群(CP/CPPS)(カテゴリー III)

慢性前立腺炎の約90-95%を占める最も一般的なタイプです。細菌感染は認められませんが、前立腺や骨盤底筋の慢性的な炎症や筋緊張が症状を引き起こします。

この病態には複数の要因が関与していると考えられています。長時間の座位や冷え、ストレス、運動不足などの生活習慣要因が筋緊張を引き起こし、血流障害や神経の過敏性を生じさせることで症状が持続します。

都市部のオフィス街でデスクワーク中心の生活を送る方や、長距離運転を職業とする方に多く見られるのは、これらの生活習慣要因が大きく関与しているためです。

発症に関わる主要因子

- 長時間座位・サドルによる圧迫:骨盤底への圧迫と血流障害

- 冷え:筋緊張の増加と血流悪化

- ストレス:自律神経バランスの乱れ

- 運動不足:骨盤底筋の柔軟性低下

- 不規則な生活リズム:免疫機能の低下

どう診断する? 慢性前立腺炎の診断の難しさについて

「下腹部や会陰部(股間)の不快感がずっと続いている」 「頻尿や残尿感がひどく、仕事に集中できない」

このような辛い症状を抱えて泌尿器科を受診したにもかかわらず、尿検査や超音波(エコー)検査では「特に異常ありませんね」と言われ、戸惑った経験はありませんか?

中には、「あまり気にしすぎないように」「気のせいじゃないですか?」といった言葉をかけられ、自分の感覚がおかしいのだろうか、と一人で悩み続けてしまう方も少なくありません。

あなたのその症状は、決して「気のせい」ではありません。 それこそが、慢性前立腺炎という病気の診断の難しさを象徴しています。

■なぜ、検査で「異常なし」となるのか?

一般的な泌尿器科の検査(尿検査、血液検査、エコーなど)は、主に「細菌感染」や「がん」といった、目に見える明らかな異常を見つけることを目的としています。

しかし、慢性前立腺炎の多くを占める「慢性骨盤疼痛症候群(CP/CPPS)」は、明確な細菌感染や器質的な異常が原因ではないことがほとんどです。原因は、骨盤内の血流障害、筋肉の過度な緊張、神経の過敏性などが複雑に絡み合っていると考えられています。

例えるなら、「火事ではないのに、火災報知器が鳴り続けている状態」です。検査で火元(細菌やがん)が見つからないため、「異常なし」と判断されてしまうのです。

原因がはっきりと特定されないため、一般的なクリニックでは、とりあえず抗菌薬(抗生物質)や鎮痛剤が処方されるケースが多く見られます。しかし、根本原因が細菌ではないため、これらの薬は効果が薄いか、一時的な気休めにしかなりません。

■ドクターショッピングの悪循環

改善しない症状に不安を募らせ、いくつもの病院を渡り歩く「ドクターショッピング」に陥り、心身ともに疲弊してしまう患者様が後を絶たないのが現状です。

当院の診断プロセス:問診から各種検査まで

このような診断の難しさがあるからこそ、当院では患者様が訴える「症状」そのものを何よりも重視し、以下のプロセスで丁寧に診断を進めていきます。

問診と症状評価

まず、NIH慢性前立腺炎症状インデックス(NIH-CPSI)を用いて症状の程度を客観的に評価します。これは疼痛、排尿症状、QOLへの影響を点数化する標準的な評価法です。

症状の発症時期、誘因、日内変動、これまでの治療歴などを詳しく聞き取ることで、病態の把握と治療方針の決定に役立てます。

尿検査・細菌培養検査

初回尿、中間尿を採取し、炎症細胞の有無と細菌の存在を確認します。慢性細菌性前立腺炎の場合は、尿中に白血球の増加と病原菌が検出されます。

前立腺マッサージ後の尿(EPS:expressed prostatic secretion)の検査で、前立腺内の炎症状態を評価することもありますが、TypeⅢの慢性前立腺炎の多くは尿検査で異常を認めない場合もしばしばあります。

カテゴリーⅢの慢性前立腺炎の診断の難しさはここにあります。カテゴリーⅢの慢性前立腺炎の可能性を疑った上で、細菌培養検査や性感染症の可能性を一つ一つ除外して鑑別を絞り込んでいって、ようやく診断に辿り着くことも多いからです。

前立腺マッサージ

直腸診による前立腺マッサージにより、前立腺液を採取します。この検査により、前立腺内の炎症細胞数や細菌の有無を直接確認できます。多くの患者さんが心配される検査ですが、適切に行えば強い痛みはありません。カテゴリーⅢの慢性前立腺炎の場合は、こちらでも異常が出ない場合がほとんどであるので、当院では主にカテゴリーⅡの細菌性前立腺炎を疑う症例に対して実施しています。

画像検査

画像検査は、必ずしも必須ではありませんが、超音波検査やMRIにより、前立腺の大きさや形状、周囲組織の状態を確認し他の疾患との鑑別や、治療効果の判定にも用いられることもあります。

鑑別診断

前立腺癌、急性前立腺炎、尿道炎、膀胱炎、間質性膀胱炎などとの鑑別が重要です。特に性感染症(STD)との区別は患者様の関心も高く、他院では見逃されていた病原体も、適切な検査によりしばしば診断に至ることがあります。当院では、保険診療では検査ができない、ウレアプラズマ感染症のチェックも必要に応じて行ないます。

治療法を比較する:薬物療法から生活指導まで多角的アプローチ

慢性前立腺炎の治療は、細菌性なのか非細菌性なのか、病型に応じた薬物療法と生活習慣の改善を組み合わせた包括的アプローチが重要です。

慢性細菌性慢性前立腺炎の治療

細菌性を疑う場合は、抗菌薬治療が基本となります。フルオロキノロン系抗菌薬(レボフロキサシンなど)は前立腺への移行性が良好で、第一選択薬として用いられます。治療期間は通常4-6週間ですが、症状や検査所見に応じて調整します。

治療効果判定のため、治療開始から2週間後、4週間後に尿検査を行い、細菌の消失と炎症の改善を確認します。

慢性骨盤痛症候群(非細菌性)の治療

最も一般的なタイプである慢性骨盤痛症候群の治療は、複数のアプローチを組み合わせて行います。

α遮断薬(タムスロシン、シロドシンなど)は、前立腺や膀胱頸部の平滑筋を弛緩させ、排尿症状の改善に効果があります。特に頻尿や残尿感の改善に有効で、多くの患者様で症状の軽減が期待できます。

植物製剤(セルニルトンなど)は、抗炎症作用と症状改善効果が報告されており、副作用が少ないため長期投与に適しているため、当院でも多くの患者さんに処方しています。

鎮痛剤・抗炎症薬は、疼痛が強い場合に用います。NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)や、神経性疼痛に対してはデュロキセチンなども使用します。

新しい治療選択肢

残念ながら、上記の治療が有効ではない症例にもしばしば遭遇します。そういった症例に対しては、新しい治療の選択肢をご提案することがあります。

低強度体外衝撃波治療(Li-ESWT)は、近年注目されている治療法で、慢性骨盤痛症候群に対する効果が報告されています。この治療は、会陰部(肛門と陰嚢の間)に弱い衝撃波をあてることで血流を良くし、神経や炎症の反応を整えるものです。外来で受けられる低侵襲な方法であり、手術や注射の必要はありません。

海外の臨床研究では、4~6回の治療で症状が明らかに改善したことが報告されています【1】。その後も複数の研究で、痛みや排尿の不快感が軽くなり、生活の質が向上することが示されています【2,3】。さらに、複数の研究をまとめた解析(メタ解析)では、治療から3〜6か月程度は効果が続くことが分かっています【4,5,7】。最近の研究では、薬との併用でより効果が高まる可能性も報告されています【5】。

安全性についても、これまでの報告で重い副作用は確認されておらず、一時的な軽い違和感程度にとどまっています【6】。そのため、慢性的な痛みに悩む方にとって有望な新しい選択肢と考えられています。ただし、長期的な効果についてはまだ研究段階であり、今後さらなるデータの蓄積が期待されています。

国際的な泌尿器科学会でも、Li-ESWTは「非薬物療法の一つの選択肢」として紹介されていますが、標準治療と比べるとまだ新しい段階にあるとされています【8,9】。

本邦では未承認治療となっていますが、当院では、倫理委員会の承認のもと、この治療法の臨床研究も実施しており、従来の治療で改善困難な症例に対しても新たな選択肢を提供しています。

慢性前立腺炎に対する低強度体外衝撃波治療に関しては、こちらを参照ください。

https://gents-clinic.com/topics/prostate-shockwave/

理学療法・リハビリテーション

骨盤底筋の緊張緩和を目的とした理学療法も有効とされています。日常的に、適切なストレッチや筋弛緩法を続けていただくことで、症状の改善と再発予防につながります。

日常生活の改善策:骨盤底筋体操と長時間座位への対策

慢性前立腺炎の管理において、生活習慣の改善は薬物療法と同等に重要です。特に大阪のようなオフィス街で働く方々には、以下の対策をお勧めしています。

骨盤底筋トレーニング

骨盤底筋の柔軟性向上と血流改善を目的とした体操は、症状改善に大きな効果があります。

基本的な骨盤底筋体操

- 仰向けに寝て、膝を軽く曲げます

- 肛門を締めるように意識しながら、骨盤底筋をゆっくり収縮させます(5秒間保持)

- ゆっくりと力を抜きます(10秒間リラックス)

- この動作を10回×3セット、一日2-3回行います

ストレッチ運動

座位での股関節ストレッチや、太ももの内側の筋肉を伸ばすストレッチも効果的です。これらの運動により骨盤周囲の筋緊張が緩和され、症状の改善が期待できます。

長時間座位への対策

デスクワークが中心の方には、以下の対策をお勧めします。

座り方の工夫

- クッションの活用:会陰部への圧迫を軽減する専用クッションの使用

- 定期的な立ち上がり:1時間に1回は立ち上がり、軽い歩行やストレッチを行う

- 正しい姿勢の維持:骨盤を立てて座り、腰部の自然な弯曲を保つ

職場環境の調整

オフィスワーカーの方々には、可能な範囲で立ち机の導入や、会議中の立位での参加なども有効です。

冷え対策

下半身の冷えは症状を悪化させる重要な要因です。

- 服装の工夫:腹巻きや厚手の下着で下半身を温める

- 温浴:38-40度のぬるめのお湯での半身浴(20-30分)

- 温熱療法:カイロや湯たんぽでの会陰部の温熱療法

ストレス管理

慢性的なストレスは症状を悪化させるため、適切なストレス管理が必要です。

- 規則正しい生活リズム:就寝・起床時間の規則化

- 適度な運動:ウォーキングや水泳などの有酸素運動

- リラクゼーション:深呼吸法や瞑想などのリラクゼーション技法

生活の質を取り戻すために:再発防止と早めの医療相談

慢性前立腺炎は適切な治療により症状の改善が期待できる疾患ですが、再発を防ぐための継続的な管理が重要です。

再発防止のポイント

生活習慣の維持

治療により症状が改善しても、誘因となった生活習慣を改善しなければ再発のリスクが高まります。特に長時間座位や冷え、ストレスといった要因への対策を継続することが重要です。

定期的な経過観察

症状が安定していても、3-6ヶ月に1回程度の定期的な診察を受けることをお勧めします。早期に症状の変化を察知し、適切な対応を行うことで重症化を防げます。

早期受診の重要性

慢性前立腺炎の症状は他の泌尿器疾患と似ていることが多く、自己診断での放置は症状の慢性化や悪化を招く可能性があります。

受診をお勧めする症状

- 会陰部や下腹部の痛みが1週間以上続く

- 排尿回数の明らかな増加(1時間に2回以上)

- 射精時の痛みや不快感

- 上記症状により日常生活に支障をきたす場合

大阪や関西エリアにお住まいの方は、泌尿器科専門医による適切な診断と治療を受けることで、症状の早期改善が期待できます。

セカンドオピニオンの活用

他の医療機関で治療を受けているが改善が見られない場合、セカンドオピニオンを求めることも重要です。慢性前立腺炎は病態が複雑で、患者様によって有効な治療法が異なることがあります。

当院では、難治性の慢性前立腺炎やペロニー病など、他の医療機関では対応困難な症例も積極的に診療しており、最新の治療選択肢を提供しています。

まとめ:慢性前立腺炎への包括的アプローチと専門医療の重要性

慢性前立腺炎は、会陰部痛、頻尿、射精時痛などの多様な症状により、患者様の生活の質に大きな影響を与える疾患です。しかし、適切な診断と治療により症状の大幅な改善が期待できます。

治療においては、病型に応じた薬物療法と生活習慣の改善を組み合わせた包括的なアプローチが重要です。特に慢性骨盤痛症候群では、α遮断薬や植物製剤による薬物療法に加え、骨盤底筋トレーニング、長時間座位の改善、冷え対策、ストレス管理などの生活指導が症状改善の鍵となります。

都市部で働く多くの男性の皆さんが、デスクワークや通勤ストレスといった現代的な生活習慣により、この疾患のリスクにさらされています。症状に心当たりがある方は、早期に泌尿器科専門医にご相談いただくことをお勧めします。

当院では、泌尿器科・性機能診療の経験を活かし、症状や生活背景に合わせて治療計画をご提案しています。従来の治療で改善困難な症例に対しても、体外衝撃波治療などの先進的な治療選択肢を倫理委員会承認のもと実施しており、患者さん一人一人に適した治療を目指しています。

症状でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。

参考文献

1.Zimmermann R, Cumpanas A, Miclea F, Janetschek G. Extracorporeal shock wave therapy for the treatment of chronic pelvic pain syndrome in males: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Eur Urol. 2009;56(3):418-424.

2.Kim KS, Jeong HC, Choi SW, Cho MC, Ku JH, Paick JS. Effects of extracorporeal shockwave therapy on chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. World J Mens Health. 2022;40(1):139-147.

3.Mykoniatis I, Pyrgidis N, Sokolakis I, et al. Low-intensity extracorporeal shockwave therapy for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a randomized, sham-controlled study. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2021;24(2):465-471.

4.Yuan P, Ma D, Zhang Y, Wang Y. Efficacy of low-intensity extracorporeal shock wave therapy for the treatment of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: A systematic review and meta-analysis. Neurourol Urodyn. 2019;38(6):1457-1466.

5.Kong X, Su J, Wu H, et al. Low-intensity extracorporeal shockwave therapy for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and meta-analysis. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2023;26(1):160-169.

6.Hur KJ, Kim TH, Choi YD, et al. Safety and efficacy of extracorporeal shockwave therapy on chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Prostate Int. 2024;12(1):45-52.

7.Labetov A, Ivanov V, Shpikina A, et al. Efficacy of low-intensity shockwave therapy in men with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Neurourol Urodyn. 2024;43(2):375-384.

8.European Association of Urology. EAU Guidelines on Chronic Pelvic Pain. 2022.

9.American Urological Association. AUA guideline: Male Chronic Pelvic Pain. 2024 (online resource).

よくある質問(FAQ)

Q1. 慢性前立腺炎とはどのような病気ですか?

A. 慢性前立腺炎は、前立腺に炎症が長期間続くことで、会陰部痛、頻尿、排尿時の違和感、射精時痛など多様な症状を引き起こす疾患です。細菌感染が原因の「慢性細菌性前立腺炎」と、感染がない「慢性骨盤痛症候群(非細菌性)」に分類されます。20〜50代の男性に多く見られ、生活習慣やストレスとも関連があります。

Q2. 慢性前立腺炎の原因は何ですか?

A. 原因は大きく2つに分かれます。

- 細菌性:尿路感染症の細菌が前立腺に入り込み炎症を起こす。

- 非細菌性(慢性骨盤痛症候群):感染はないが、長時間の座位、冷え、ストレス、骨盤底筋の緊張などが原因で炎症や痛みが続く。特にデスクワークや長距離運転など、骨盤周囲に負担がかかる生活習慣が関与することがあります。

Q3. 慢性前立腺炎の主な症状は何ですか?

A. 会陰部(肛門と陰嚢の間)の痛み、下腹部痛、頻尿、残尿感、尿の勢い低下、射精時痛などが代表的です。慢性化すると倦怠感や集中力低下など全身症状が出ることもあります。

Q4. 慢性前立腺炎は自然に治りますか?

A. 軽症であれば一時的に症状が軽くなることもありますが、根本的な原因が残っていると再発しやすいです。特に慢性骨盤痛症候群は放置すると症状が長期化しやすいため、泌尿器科での適切な診断と治療が重要です。

Q5. 慢性前立腺炎は性行為や射精と関係がありますか?

A. 過度の禁欲や頻繁な射精が症状に影響を与える場合があります。射精後に会陰部や下腹部の痛みが数時間続くこともあります。性行為自体が直接の原因ではありませんが、症状が強いときは無理をせず、医師と相談のうえで性活動のペースを調整することが推奨されます。

Q6. 慢性前立腺炎の治療法は何ですか?

A. 細菌性では抗菌薬の長期投与、非細菌性ではα遮断薬や植物製剤、鎮痛薬などを使用します。併せて骨盤底筋ストレッチ、長時間座位の改善、冷え対策、ストレス管理などの生活習慣改善も重要です。標準的な治療で改善が難しい場合は、体外衝撃波治療(Li-ESWT)など新しい治療法も選択肢も検討する必要があります。

Q7. 慢性前立腺炎は再発しますか?

A. 再発する可能性があります。特に生活習慣の改善が不十分な場合や、治療を中断した場合に再燃しやすくなります。良くなったり悪くなったりを繰り返すこともしばしばあり、完治しないこともあります。そのため、日々の予防が重要な疾患とも言えます。